Nel nostro mondo vive una strana tribù semiselvaggia, antica, ampiamente diffusa e tuttavia scarsamente studiata dagli antropologi e dagli storici fino a tempi recenti. Tutti noi abbiamo fatto parte di questa tribù: ne conoscevamo le costumanze, le pratiche, i riti e i testi sacri. Mi riferisco ai bambini.

Mi piace questa definizione dell’infanzia di Alison Lurie in Non ditelo ai grandi (Mondadori 1993); dà l’idea di che cosa sia il bambino/ ragazzo.

Il bambino o l’adolescente è “altro da noi”, appartiene a un’altra tribù, con riti diversi, valori diversi, modo di vedere la vita diverso.

Noi adulti possiamo studiare questa tribù semiselvaggia, avvicinarla, possiamo anche qualche volta condividerne spazi e riti, ma non possiamo farne parte.

Chiunque abbia studiato antropologia culturale sa che, per quanto noi cerchiamo di essere vicini alla cultura studiata, non ne faremo mai parte; la nostra cultura ci è cucita addosso come una seconda pelle. Non solo, ma studiare e avvicinarsi a una cultura “altra” vuol dire già “alterarla”. Lo sguardo dell’antropologo non è oggettivo e “cambia” ciò che osserva.

Noi adulti abbiamo oggi nei confronti dell’infanzia/adolescenza un atteggiamento ambiguo (a me piace definirlo “ondivago”!). Da una parte, libri edulcorati con pirati dall’aria bonaria e prati verdi, la paura di esporre i bambini e i ragazzi a contenuti non adatti o che li possano spingere a comportamenti pericolosi; una sorta di pensiero magico applicato alla letteratura, come se quest’ultima potesse spingere il bambino o il ragazzo a compiere chissà quali atti. Nello stesso tempo l’adulto cerca la complicità del bambino e si pone come mediatore tra alcuni libri scomodi e il giovane lettore; ci si allea con il bambino nella lettura, si fa da intermediario tra il personaggio trasgressivo e il giovane lettore, creando un’ambigua fratellanza tra tribù diverse.

In questo modo la tribù degli adulti si pone in una posizione estremamente difficile e pericolosa, venendo meno al suo ruolo antropologico. Perché se è vero, come sottolinea Lurie, che queste due tribù vivono nello stesso mondo, è altrettanto vero che ognuno svolge un preciso ruolo sociale. Inoltre, questa altro non è se non una censura, sebbene mascherata: non vieto perché sono l’adulto amico, però in realtà impedisco al ragazzo di vivere l’esperienza nella sua interezza come sarebbe se compiesse da solo in il viaggio.

Ciò che è trasgressione deve rimanere tale. Solo così il bambino può andare oltre e vivere il valore della scoperta del mistero e del proibito.

È necessario che il bambino/ragazzo si perda o venga abbandonato nel bosco o nell’isola deserta perché possa svolgere il suo viaggio iniziatico e quindi diventare grande.

In questo, la fiaba tradizionale fa da apripista a tutta la letteratura successiva offrendo la figura metaforica, e non solo, dell’orfanezza che diventa simbolo del bambino che deve salvarsi da solo.

I Pollicini (definizione di Milena Bernardi in Infanzia e metafore letterarie, Bonomia University Press, 2009), piccoli e fragili, vengono abbandonati e si salvano perché, forti della loro solitudine sconfiggono l’orco. Hänsel e Gretel, Biancaneve, che nella fiaba originale è un bambina di sette anni, Cappuccetto Rosso, che è anch’essa una bimba, sono alcuni esempi di bambini abbandonati che si salvano.

Nella letteratura noir e trasgressiva (considerata tale al momento della pubblicazione) i bambini o i ragazzi spesso sono orfani o hanno una famiglia scellerata, assente, distratta. In Matilde di Roald Dahl la giovane protagonista, come molti sapranno, ha una famiglia sciagurata e dovrà vedersela da sola contro la tremenda Direttrice Spezzaindue. La Sofia de Il GGG, sempre di Dahl, è un’orfana, la Lavinia di Bianca Pitzorno ne L’incredibile storia di Lavinia è anch’essa sola al mondo, e ancora gli orfani di Dickens – su i quali si dovrebbe fare un discorso a parte -, i bambini perduti di Barrie in Peter Pan, e lo stesso Peter; e, ancora, Pinocchio, che si perde nei meandri della città piena di tentazioni che lo distolgono dal suo obbiettivo di diventare un bambino, cioè crescere. Pinocchio non è orfano ma sfugge al controllo paterno, a quello della Fata e al Grillo. Si potrebbe dire che fa in modo di essere abbandonato. Sarà la dura esperienza della vita a farlo crescere.

I Pollicini sono piccoli e quindi scacciati o ignorati dal mondo degli adulti. A volte però i Pollicini si perdono perché gli adulti non li vedono, proprio perché troppo piccoli.

Mi viene in mente Alice Cascherina di G. Rodari (in Favole al telefono, Einaudi), che cade dappertutto, persino nella sveglia e nel taschino del papà. Alice cade nel cassetto dei tovaglioli, dove c’è molto buio, ma non si perde d’animo e, da ragazzina grintosa, pensa che prima o poi apparecchieranno. Ma chi pensa alla cena dato che Alice non si trova? Stufa di aspettare la bimba si mette a battere rivelando la sua presenza. Alice si perde ed è grazie al suo cascare dentro qualsiasi cosa che vive delle avventure straordinarie.

In alcuni casi gli adulti sono un peso e impediscono al bambino/ragazzo di crescere, come nel bellissimo libro di Armin Greder La città (Orecchio Acerbo, 2009, traduzione di A. Baricco), nel quale si racconta di una madre che, rimasta vedova, decide di risparmiare al figlio le cose terribili che accadono nella vita. Lascia quindi la città in cerca di un posto sicuro e lo trova dove “non c’erano campi né strade. Non c’erano ponti”.

Quando arriveranno dei viaggiatori che si sono persi, rappresentati dallo stesso Greder come dei Saltimbanchi, la donna li scaccerà, perché portatori di aria nuova e di echi della città.

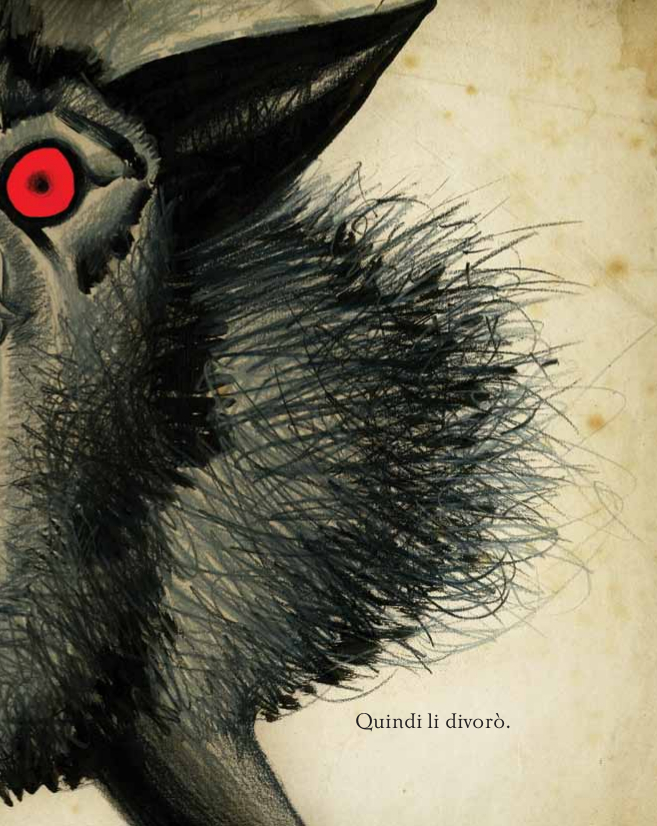

Neanche la morte della madre permetterà al ragazzo di crescere e tornare nella città, perché le sue ossa (che lui si porta dietro in un fagotto appeso a un bastone) gli parlano e mormorano nella notte e sono un peso che lo costringe a camminare piegato. Solo dopo essersi ribellato alla madre (rappresentata come un lupo famelico) e dopo aver seppellito le sue ossa il bambino, ormai ragazzo potrà, finalmente tornare in città e alla vita.

Racconto scuro e dolente in cui l’autore e illustratore sceglie sempre i toni del nero e del grigio (solo i saltimbanchi sono colorati!) e ci racconta come solo emancipandosi dalla figura genitoriale (liberandosi del sacco di ossa), il protagonista possa crescere e vivere.

Alle volte gli adulti sono lontani e disinteressati, ignavi, e non rispondono alle domande dei ragazzi, come gli dei nella bellissima Graphic Novel Topo Uccello Serpente Lupo di David Almond, illustrata da Dave McKean (edizioni BD Fumetti, 2014).

In questa graphic novel, i ragazzi, abbandonati dagli dei (gli adulti) ai quali continuano a fare domande, non ricevendo risposte, si creano il mondo; se gli adulti avessero dato loro tutte le risposte, i ragazzi non avrebbero compiuto questo atto creativo, che assume valore salvifico e iniziatico.

In Topo Uccello Serpente Lupo, gli dei hanno dato vita a un mondo incompiuto, pieno di spazi vuoti (!), dove però si può guardare dentro “per vedere che cosa gli manca” come dice Ben, il più piccolo dei tre protagonisti.

Text © 2013 David Almond (UK) Ltd • Illustrations © 2013 Dave McKean

© 2014 Edizioni BD (edizione italiana)

Sarà Ben a dare inizio all’immaginazione creativa, guardato con sufficienza dai suoi compagni più grandi, quindi più adulti! E sarà lui che, dopo che il ragazzo più grande avrà dato vita a un lupo e ne sarà stato divorato insieme alla ragazza, salverà entrambi.

Dalla fiaba al romanzo classico fino alla odierna letteratura per l’infanzia e per i ragazzi e alla graphic novel i ragazzi Pollicini, soli, abbandonati o smarriti, attraverso esperienze e avventure, a volte per niente rassicuranti (come ne L’isola dei Liombruni di Giovanni De Feo, Fazi editore – splendido e tremendo ), rivendicano il loro bisogno di farcela da soli e di avere “Uno spazio tutto per sé” (Francesca Farinelli, Liber 108, pag 32 e segg.).

Noi adulti, in questo viaggio iniziatico, non possiamo accompagnarli. Li dobbiamo lasciare sulla soglia del bosco e lì aspettarli. Non possiamo stringere amicizia con l’altra tribù perché, come detto, questo snatura entrambi i gruppi sociali e crea una pericolosa, per entrambi, commistioni di ruoli. Possiamo (dobbiamo!) invece accompagnarli e dare loro i mezzi e poi lasciarli.

Soli devono ridacchiare con Il trattamento Ridarelli (Roddy Doyle, Salani), programmare le stesse monellerie di Giamburrasca leggendo il famoso Giornalino di Vamba, per le quali verranno sgridati da noi, perché questo è il nostro ruolo in questo Rito d’Iniziazione. Soli devono avere paura dei vari Orchi, o provare indignazione e rabbia per le disavventure di Oliver Twist.

Non possiamo togliere ai nostri ragazzi la paura né possiamo condividerla perché, altrimenti, il rito iniziatico non si compie e si resta fragili di fronte alla vita.

Vorrei concludere con una riflessione sul comico che rappresenta una parte fondamentale della trasgressione.

Il giullare, il comico, il clown è di per se trasgressivo. Irride il potere e ne mette a nudo le bassezze. Ride del malcostume, delle debolezze della classe dominante e quindi nei libri per bambini e ragazzi irride l’adulto! L’ironia è un mezzo fantasticamente trasgressivo.

Milena Bernardi nel saggio sopra citato sostiene che nel rapporto tra l’Augusto e clown bianco si intravede il rapporto tra bambino (l’Augusto) sbeffeggiato e oltraggiato dalla tracotanza adulta e l’adulto (il Clown Bianco) che irride il goffo Augusto che inciampa, ed è forse per questo che i clown “fanno tristezza” (pag 16, op. cit).

Per chiarezza, nella coppia clownesca l’Augusto è lo sciocco, quello che inciampa e cade, quello che ne combina di tutti i colori, quello che non capisce o capisce “fischi per fiaschi”. Il Clown Bianco è “il serio”, quello che sa sempre che cosa fare, il preciso, quello che ha le idee chiare.

Personalmente ritengo che questa interpretazione della Bernardi sia falsata da una errata interpretazione del rapporto Clown-Augusto, che forse è tipica anche di un certo tipo di filmografia neorealista o post tale (Bernardi cita Fellini e Pasolini, riguardo alla figura del clown), che vede nel clown sbeffeggiato il popolo oppresso.

Il Clown e l’Augusto sono complici e si supportano l’un l’altro e sono una coppia di finzione teatrale; non esiste Stanlio senza Ollio, l’Augusto peraltro è vittima (se così vogliamo dire!) come carnefice. Stanlio è lo sciocco che combina guai, ma a farne le spese è “il saggio” Ollio. Stesso si può dire delle molte interpretazioni della coppia Totò e Peppino, dove i due ruoli si supportano e danno vita alla coppia comica; ugualmente accade nelle farse clownesche dei Colombaioni.

Credo che se non abbandoneremo questa visione dell’infanzia “da aiutare” perché oppressa, non lasceremo mai spazio alla crescita. Permettiamo che i bambini si perdano, lasciamoli trasgredire attraverso le letteratura, liberi di vivere il loro lato “noir” attraverso i personaggi letterari. Lasciamoli, finalmente, soli. Tanto lo sanno che stiamo nella stanza accanto.

La coppia clownesca è tale e la satira è tanto più mordente quanto più ognuno ricopre il proprio ruolo, proprio come nel rapporto adulto-bambino.