di Guido Affini

Uno degli obiettivi che mi pongo, quando incontro una classe di un istituto superiore, o di primo o di secondo grado, è di trovare una storia che sia condivisa: conosciuta dagli studenti e degli insegnanti, dagli studenti maliziosi e dagli altri. Una storia per parlare di storie in generale, come funzionano e che effetto fanno.

Negli anni ho cercato, un po’ come un surfista pigro, di cavalcare le mode. In classe si parlava di vampiri, di maghetti, di scuole di magia, di colpi di spazzola, di sfumature, di fantascienza e di ragazze con l’arco. In classe ci si divide di solito, tra chi ama queste storie e chi le vuole evitare, perché sono di moda, appunto.

Negli anni ho cercato, un po’ come un surfista pigro, di cavalcare le mode. In classe si parlava di vampiri, di maghetti, di scuole di magia, di colpi di spazzola, di sfumature, di fantascienza e di ragazze con l’arco. In classe ci si divide di solito, tra chi ama queste storie e chi le vuole evitare, perché sono di moda, appunto.

In breve, cercando un terreno comune di condivisione di una storia, mi trovavo spesso a parlare dei pregiudizi che un racconto ci presenta. Mi serviva qualcosa che fosse entrato in tutti i miei interlocutori, qualcosa che fosse arrivato prima che si fosse la benché minima coscienza critica.

Sono arrivato così a parlare di Cappuccetto Rosso alle superiori e alle medie, vincendo una scommessa con le insegnanti che non pensavano fosse un argomento interessante per i ragazzi.

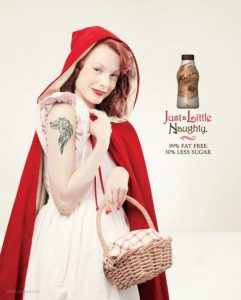

Cappuccetto Rosso nella pubblicità di Brondi (2020)

In realtà, è un classico esempio di come non prestiamo attenzione a qualcosa che abbiamo sempre sott’occhio e per la sua familiarità non lo consideriamo materiale rilevante, interessante, complesso e da approfondire.

Partiamo con il dato che è la storia conosciuta da tutti, ma proprio tutti. Indipendentemente dall’età e dal paese di provenienza, dal censo e dalla cultura. Tutti “pensano” di conoscere Cappuccetto Rosso, per poi cascare nel tranello, che non la sanno descrivere, perché sotto a quella mantellina nessuno riesce a ricostruire un identikit della bambina. Quanti anni può avere?

Cappuccetto Rosso nella pubblicità di Barilla (2002)

Nei vari racconti non viene mai accennata l’età della protagonista. L’immagine che la maggior parte dei ragazzi, e non solo, mostra di essersi fatta è che la nostra ragazza abbia dai 4 ai 10 anni. Tutti ammettono, comunque, che la prima idea è che sia piccola, piccolina. Ci si immedesima, nel momento in cui si sente la storia. Eppure non è pensabile, neanche in una fiaba, che la mamma le abbia affidato delle incombenze così specifiche, da badante di un’anziana che è isolata e non autonoma, al punto che ha bisogno che qualcuno la vada a sfamare.

Catherine Velay-Vallantin nel suo saggio Cappuccetto Rosso tra fiaba, cronaca nera e letteratura per l’infanzia, contenuto nel volume Cappuccetto Rosso: una fiaba vera (Meletemi editore), indaga sul rapporto tra la fiaba di Perrault, la leggenda, nello specifico la storia legata alla Bête de Gévadan, e la cronaca.

Cappuccetto Rosso nella pubblicità di Chanel n. 5 (1998)

Lasciando da parte molte delle considerazioni della studiosa, quello che voglio recuperare è la ricostruzione dell’età della ragazza. Partendo dal colore del vestito, così caratteristico, Velay-Vallantin l’associa alla mantellina rossa, il vestito del battesimo. Questo sacramento veniva celebrato ben più tardivamente della nostra tradizione e infatti era intorno ai 14 anni, mentre Gabrielle Pélissier, nome della ragazza della leggenda del Gévadan, vi era arrivata a 17 anni. Sto facendo un grosso torto alla ricerca di Velay-Vallantin, rubandole delle congetture che lei usa con molta attenzione e circospezione per ricostruire una rete di relazioni che impongono rispetto e che non posso riassumere, senza storpiarle. Questo profilo, però, si adatta perfettamente ai primi lettori di Perrault.

Ritorniamo a parlare del personaggio della fiaba, perché Cappuccetto Rosso è fondamentalmente un antieroe: disubbidiente, smemorata e molto ingenua. Le vengono affidate tre raccomandazioni e lei, sistematica, le ignora e fa esattamente il contrario di quanto le viene detto. Come ogni buon adolescente.

Cappuccetto Rosso nella pubblicità della Lancia Y (2009)

Le viene richiesto di non lasciare il sentiero, e lei si inoltra nel bosco.

Le viene precisato di non attardarsi e lei si ferma alla prima distrazione.

La raccomandano di fare attenzione agli sconosciuti e appena incontra un lupo, lei gli parla. E quello le risponde!

Trovo affascinante riproporre l’ipotesi che potesse essere un retaggio di come venivano chiamati i disertori. Non mi importa a questo punto di quanto sia fondata questa ipotesi, quanto possa rendere vicina la storia a dei ragazzi che la stanno risentendo e se la ricordano, ma la rivedono diversamente.

Cappuccetto è deficiente, o come dice Jack Zipes, carina, viziata, ingenua e indifesa e cede alle lusinghe del Lupo, raccontando tutto. Lupo corre, precede la bambina e mangia la nonna e si nasconde nel letto.

Dan Peterson nella pubblicità della Lipton (2015)

A questo punto della condivisione della storia, chiedo quanti di loro abbiano ricordo di una nonna o di una figura adulta comparabile. Quanti di loro confonderebbero un “lupo” con una cuffietta e con una veste da letto con un parente così vicino come una nonna? E perché fino a quel momento il patto tra narratore e spettatore abbia retto così tanto? Ma si accorgono che all’asilo, probabilmente, qualcuno ha raccontato loro una storia di una bambina che finisce a letto con uno sconosciuto elencando varie parti del corpo?

Diventa spettacolare leggere a quel punto, la versione di Delarue, come nel prezioso albo di Chiara Carrer La bambina e il lupo (Topipittori), quando alla ragazzina viene chiesto di spogliarsi tutta prima di venire sotto le coperte con il lupo. In sintonia con la morale di Perrault “Qui si vede che i bimbi, ed ancor più le care bimbe, così ben fatte, belline ed aggraziate, han torto di ascoltare persone non fidate (ecc…).”

Cappuccetto Rosso Sangue, film horror del 2011

La conclusione, che cerco di recuperare con i ragazzi delle classi, è chiedersi come mai all’asilo, come spesso capita, quando si era bimbi piccoli piccoli, un adulto ci ha raccontato una storia di una simile violenza e se la risposta è per consegnarci un monito, un avvertimento… è difficile da credere che questa possa essere una risposta adeguata.

E allora? Il fatto è che questa storia è facile da raccontare, facile da rappresentare: ha momenti di forte teatralità, di comoda immedesimazione, momenti di reiterazione, strutture narrative accattivanti e avvolgenti, tanto che chi ce l’ha letta è rimasto a sua volta un ingranaggio di questo meccanismo di ripetizione, per una storia che ci trasmettiamo senza chiederci oramai perché e come… e semplicemente è nostra, che noi lo si voglia o meno.

Into the woods, film del 2014

Le fiabe vengono raccontate ai bambini, ma non appartengono al loro mondo. Sono molto più ricche e importanti. Fanno parte di noi da troppo tempo e solo negli ultimi secoli hanno preso questa funzione. E spesso siamo noi stessi a etichettarle creando confusione, relegandole in angoli stretti. Ad esempio, insegniamo che le fiabe sono “testi narrativi fantastici, che generalmente narrano le avventure di un personaggio (protagonista) che deve superare una situazione difficile. Nella sua missione, il protagonista è ostacolato da uno o più antagonisti, ma con l’aiuto di personaggi e oggetti magici riesce a portare a termine la missione con un lieto fine” (da Leggo perché… Vol 1, A. Pelizzi V. Novembri, Mondadori Education).

È evidente, però, che in Cappuccetto Rosso non c’è magia, non ci sono oggetti magici e in un paio di versioni non finisce neanche bene. Come per il Pifferaio magico di Hamelin. E non c’è magia nei tre porcellini o nei musicanti di Brema, che non ho mai capito, nonostante il fascino che mi esercita quella storia, come faccia a essere parte del corpus narrativo delle fiabe trasmesse, il canone dell’asilo.

L’unico elemento comune che riconosco a questo materiale narrativo è che appartengono a un linguaggio notturno, dove gli animali parlano e vivono tra noi umani, dove le nonne vengono divorate ma vivono con le loro vesti all’interno delle pance dei lupi, dove i porcellini possono diventare dei muratori provetti e accendere un camino, senza che un lettore o un uditore sollevi il dubbio di come abbiano accesso il fuoco.

L’unico elemento comune che riconosco a questo materiale narrativo è che appartengono a un linguaggio notturno, dove gli animali parlano e vivono tra noi umani, dove le nonne vengono divorate ma vivono con le loro vesti all’interno delle pance dei lupi, dove i porcellini possono diventare dei muratori provetti e accendere un camino, senza che un lettore o un uditore sollevi il dubbio di come abbiano accesso il fuoco.

La magia non è nella potenza dei personaggi ma in chi riceve la storia.

Abbiamo preso le fiabe e le abbiamo trasformate in un genere, quando in realtà sono un mondo. E per far appassionare i ragazzi, ma non solo, alle storie, basta semplicemente cambiare quello che con forza abbiamo appiccicato loro addosso: etichette, strutture, finalità, morali, utilità.

Abbiamo preso un mondo notturno e l’abbiamo voluto rendere chiaro, illuminandolo con una luce che non ha nulla a che fare con quello. È come accendere la luce della stanza per vedere le stelle alla finestra. Abbiamo recintato le fiabe a storie per bambini piccoli, perché così hanno un loro scopo e poi ci stupiamo che i ragazzi non si riconoscono in quei personaggi.

Basta cambiare loro i vestiti, come Cenerentola, che in realtà, come sapete, si chiama Harry Potter. Non l’avevo ancora detto? Peccato che sia arrivato così stanco a questo punto, e così penso anche voi, che “ce lo diciamo la prossima volta”. Non vi sottolineerò come parli di un personaggio che vive in una famiglia dove è trascurato, perché non è con i suoi parenti originari, vive con i resti dei vestiti degli altri, in una stanza che non è una stanza e che pensa di essere fortunato e di non meritare nulla di quello che riceve con falsa generosità dai suoi famigliari, fino a quando, in una notte di magia, scopre che ha un ruolo e un mondo che lo stanno aspettando, che costui può essere sia Cenerentola che HP… ops l’ho detto!

Basta cambiare loro i vestiti, come Cenerentola, che in realtà, come sapete, si chiama Harry Potter. Non l’avevo ancora detto? Peccato che sia arrivato così stanco a questo punto, e così penso anche voi, che “ce lo diciamo la prossima volta”. Non vi sottolineerò come parli di un personaggio che vive in una famiglia dove è trascurato, perché non è con i suoi parenti originari, vive con i resti dei vestiti degli altri, in una stanza che non è una stanza e che pensa di essere fortunato e di non meritare nulla di quello che riceve con falsa generosità dai suoi famigliari, fino a quando, in una notte di magia, scopre che ha un ruolo e un mondo che lo stanno aspettando, che costui può essere sia Cenerentola che HP… ops l’ho detto!

Guido Affini è libraio a Pavia e attivo promotore della lettura: suoi interventi e recensioni appaiono regolarmente sulle più importanti riviste dedicate alla letteratura per ragazzi.

Bibliografia

Cappuccetto Rosso tra fiaba, cronaca nera e letteratura per l’infanzia, Catherine Velay-Vallantin, in Cappuccetto Rosso: una fiaba vera di aa. vv. a cura di Stefano Clabrese e Daniela Feltracco; Meltemi editore Roma 2008, pag 171-217

La bambina e il lupo, di Chiara Carrer; Topipittori; 2° edizione Milano 2020

Leggo perché… Vol 1, A. Pelizzi V. Novembri; Mondadori Education; Milano 2014, pag 68

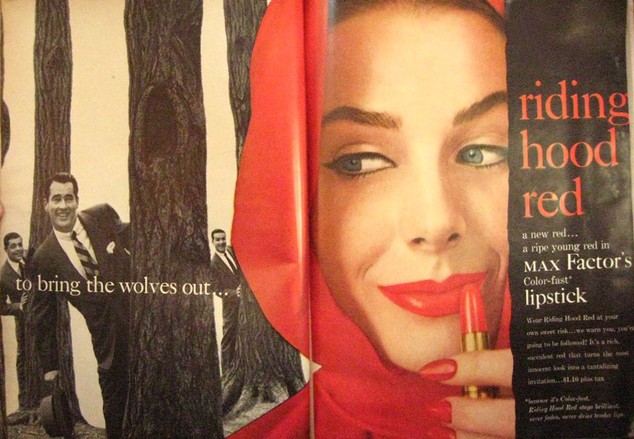

NdR: Le illustrazioni di questo articolo sono quasi tutte di pubblicità o spot con Cappuccetto Rosso, prevalentemente italiane, ma provenienti dalle varie parti del mondo, più due tratte da film non “per bambini”. Abbiamo voluto così accompagnare le riflessioni di Guido Affini con una concreta applicazione dell’età percepita di Cappuccetto Rosso al di fuori dello stretto ambito dell’editoria per ragazzi.

[…] A mille ce n'è […]