C’è un libro illustrato che amo molto, Harold e la matita viola, di Crockett Johnson. Questa è la copertina dell’edizione originale (1955): il pastello dell’inglese diventa nell’edizione italiana (Einaudi Ragazzi) “matita”, nella buona traduzione di Giulio Lughi.

Harold è un bambino, il cui volto e le mani emergono da una tutina priva di ogni dettaglio: nella copertina la tutina è blu, ma negli interni diventa bianca, delineata da un bordo marrone scuro (lo stesso colore del testo). Harold ha sempre con sé la matita viola, una specie di bacchetta magica con cui disegnando dà vita a oggetti, animali, mondi interi.

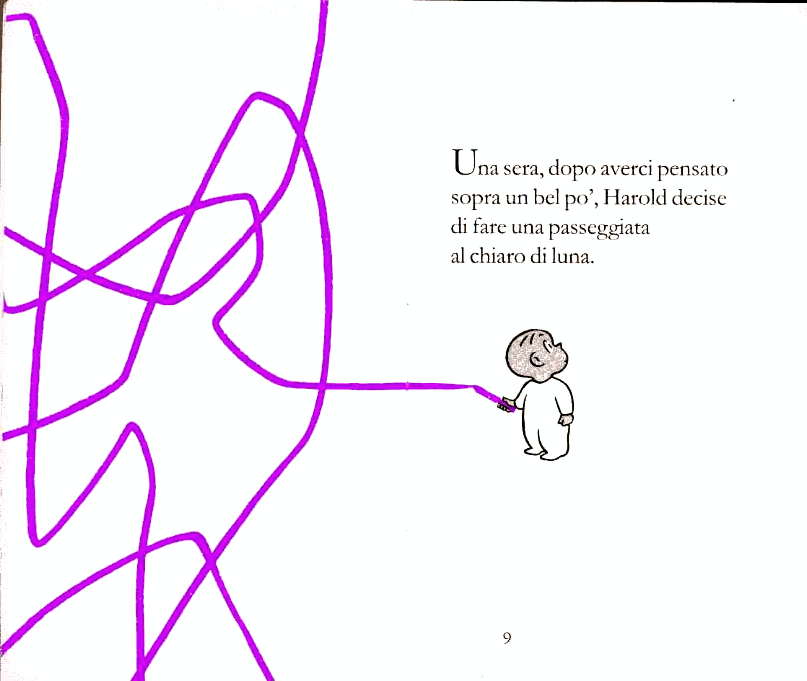

Harold appare ancora prima che cominci la storia, invadendo lo spazio “paratestuale” costituito da copertina, controcoperta e frontespizio (dove appare un sottotitolo: Passeggiata al chiaro di luna): sta tracciando uno scarabocchio che va oltre lo spazio della pagina bianca, uscendone dai margini e rientrandovi. La linea resta scomposta e priva di significato fino a che non appare il primo paragrafo di testo, cioè finché non comincia la storia: «Una sera, dopo averci pensato sopra un bel po’, Harold decise di fare una passeggiata al chiaro di luna.» Il testo appare sopra la testa di Harold, che guarda oltre, probabilmente alla pagina successiva.

Harold and the Purple Crayon, Crockett Johnson, pp. 10-11 (edizione italiana, Einaudi Ragazzi, 2000; traduzione di Giulio Lughi)

Voltando pagina, infatti, troviamo Harold che, abbandonato lo scarabocchio (l’ultimo tratto è ancora presente a sinistra), acquisisce una precisa intenzione creativa, sta dentro lo spazio e disegna la luna: “senza luna non si può passeggiare al chiaro di luna”. Il testo scritto, attenzione, non dice “Harold disegnò una luna” ma ci introduce in qualche modo nell’elaborazione dei pensieri del bambino: è un punto di vista molto delicato e particolare, tenuto coerentemente per tutto il libro sia con il linguaggio delle immagini sia con quello delle parole.

Harold and the Purple Crayon, Crockett Johnson, pp. 12-13 (edizione italiana, Einaudi Ragazzi, 2000; traduzione di Giulio Lughi)

La matita di Harold ha il potere di creare un mondo con cui il bambino interagisce, attraversandolo, dialogando con esso e con i personaggi: le immagini non sono mai “in movimento” perché è solo Harold a muoversi, con una convenzione difficile da spiegare a parole ma chiarissima nel disegno. Nel libro c’è sia un disegno (Harold) sia un “disegno disegnato”, tratteggiato in viola, che corrisponde a ciò che Harold “ha disegnato”.

Lo spazio bianco su cui si muove Harold è, senza mai essere nominato, il luogo della sua immaginazione: una pagina bianca (letteralmente) su cui il bambino dà vita alle proprie fantasie.

L’immaginazione di Harold è un vero e proprio ambiente, prima che un racconto: il bambino la vive in modo non del tutto consapevole, tanto che quando disegna un drago lo fa così spaventoso che “la mano cominciò a tremare”… disegnando così una linea non più dritta ma ondulata, che si fa subito mare.

L’avventura prosegue fino al lieto fine, esplorando con delicatezza le possibilità di questo spazio immaginario, fino a concludersi quando Harold torna nel proprio letto, e crolla addormentato chiudendo gli occhi e lasciando cadere la matita.

L’espediente promette e permette però altri sviluppi: è infatti lo stesso Crockett Johnson a firmare, nell’arco di sette anni, altri sei volumi dedicati ad Harold e alla sua matita viola. Soluzioni simili si trovano in molti altri libri successivi (C’era una volta un topo chiuso in un libro… di Monique Felix, Orsetto e i cacciatori di Anthony Browne, Mostri di Russell Hoban e Quentin Blake, Confusione mostruosa di Lewis Trondheim, la serie di Camillo di Ole Könnecke, Luna e la camera blu di Magdalena Guirao Jullien e Christine Davenier, Viaggio di Aaron Becker, Caccia alla tigre dai denti a sciabola di Pieter Van Oudheusden e B. Leroy, Giovanna prende il treno di Kathrin Schärer…), ciascuna con i suoi espedienti grafici e narrativi: sta diventando un topos, un sottogenere che racconta il potere della fantasia attraverso la visualizzazione delle “avventure a occhi aperti” di un protagonista.

In realtà questo filone fa qualcosa di più: suggerisce una modalità di lettura dell’albo illustrato (o picturebook), una strategia di coabitazione di immagini e testo. È infatti nell’albo illustrato che questo tipo di racconto (il potere dell’immaginazione) dà il meglio di sé: perché permette la coesistenza di due testi (parole e immagini) che possono discostarsi leggermente, creando quella piccola distanza necessaria a dar vita a uno spazio immaginario, transizionale, fantastico, che pur non essendo vero ha delle conseguenze sul protagonista.

Perché questa modalità di lettura abbia senso sfruttiamo una convenzione che oggi ci pare naturale: che lo spazio bianco sia lo spazio dell’immaginazione, a sua volta diventata cliché. Per rappresentare le potenzialità creative della pittura o del disegno, infatti, siamo abituati a vedere l’artista davanti alla tela o alla pagina bianca.

Questa rappresentazione di Snoopy ci pare assolutamente naturale, e cogliamo anche nel suo occhio chiuso la “ricerca dell’ispirazione”. Eccone un’altra, in cui sempre Snoopy ritrae il suo creatore, Schulz.

Ci sono tre livelli di complessità nell’immagine (un triangolo della significazione, per gli addetti ai lavori): c’è il bracchetto disegnato, c’è l’autore fotografato, c’è ciò che Snoopy disegna con tratto infantile…

Questo “doppio ritratto” richiama un celebre Triplo autoritratto di Norman Rockwell del 1960, in cui l’illustratore si guarda in uno specchio mentre si dipinge, circondato da celebri autoritratti d’artista.

Ciò che viviamo in questi ritratti come perfettamente naturale è la convenzione che l’artista stia lavorando sul bianco: la quasi totalità dei dipinti che prima del Novecento mostrano un pittore al lavoro (autoritratto o meno) mettono in scena un dipinto pressoché ultimato… Non mostrano l’artista mentre “crea”, cioè dà vita a qualcosa dal niente, ma mentre dialoga con la propria opera, in modo che sia il ritratto che lo stile siano entrambi rappresentazioni della sua personalità.

La mia impressione è che lo spazio bianco diventi “lo spazio in cui si dà vita a qualcosa” con la nascita del cinema.

Il primo cortometraggio in cui si vede un espediente simile è infatti del 1900, e incidentalmente è anche il primo film di animazione americano: si tratta di The Enchanted Drawing di J. Stuart Blackton.

Nei due minuti di film (J. Stuart Blackton, The Enchanted Drawing, USA 1900) il regista disegna un semplice schizzo su tela che presto si anima (con la tecnica della stop motion), è felice di bere dalla bottiglia (anch’essa disegnata, e poi reale) che gli viene offerta, e poi si arrabbia quando gli viene rubato il sigaro. La cornice in cui tutto ciò avviene è quella di uno spettacolo di vaudeville (c’è un palco, c’è un sipario, c’è un fondale): Blackton era un cabarettista (diremmo oggi) che girava per i teatri americani con dei numeri in cui disegnava a gran velocità sulla carta, ma anche un giornalista. Quando il New York Evening World lo mandò a intervistare Thomas Alva Edison, che stava promuovendo il suo Vitascope, una macchina cinematografica alternativa a quella dei Lumière, nacque un’intesa tra i due che avrebbe portato Blackton a dedicarsi alla produzione di film.

Nei due minuti di The Enchanted Drawing ci sono molti indizi di questo momento storico “aurorale”, in cui il cinema ha bisogno di riconoscibilità immediata e di sottolineare la sua contiguità con il resto del mondo dello spettacolo: c’è un riferimento preciso al setting teatrale, ci sono espedienti semplici ma di sicuro effetto (con un certo gusto per la novità molto americano), e gli effetti speciali sono costruiti per sottolineare le potenzialità del nuovo mezzo cinematografico più che per creare una narrativa convincente.

Blackton firma nel 1906 Humorous Phases of Funny Faces (J. Stuart Blackton, Humorous Phases of Funny Faces, USA 1906) con un’animazione “in stop motion” che non vede più la presenza dell’artista-performer: compare solo una mano per tracciare i volti e quindi cancellare la “lavagna” su cui, in bianco, sono tracciati i disegni. Un espediente simile a quello che poi Cavandoli sfrutterà in modo magistrale per dar vita alla sua Linea (Osvaldo Cavandoli, La linea, Italia 1969 © Quipos)

Blackton perderà interesse per l’animazione per dedicarsi alle potenzialità del cinema muto: una generazione di veri artisti è però pronta a scommettere davvero sul disegno animato. Il nome principale è quello di uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi, Winsor McCay, che oltre a capolavori come Little Nemo (pubblicato a partire dal 1905), firma tre fondamentali film di animazione, dando per primo continuità (e profondità) all’uso dello sfondo bianco, su cui si muovono i propri personaggi. Anche McCay usava accompagnare le proprie proiezioni in vere e proprie tournée teatrali, cercando di unire la novità del mezzo a temi di attualità: nel 1913 inizia ad animare Gertie The Dinosaur, un cortometraggio con oltre diecimila disegni animati, che debuttò nel 1914 a Chicago, con immenso clamore… si poteva infatti vedere un dinosauro “prendere vita”. Durante la performance il fumettista interagiva con il dinosauro Gertie, dandogli ordini, lanciandogli una mela e infine entrando dentro il film e uscendo di scena a cavallo dell’animale preistorico.

Nel corso dello stesso anno, McCay realizza anche un film di quasi quattordici minuti che non chiede più la presenza dell’autore in scena (Winsor McCay, Gertie the Dinosaur, USA 1914)

In tutti questi film compare l’interazione del disegnatore con il proprio disegno, e viene così tematizzato lo spazio bianco come luogo in cui “prendono vita” (letteralmente, e dichiaratamente, nel caso di Gertie) le immagini. Per il pubblico dell’epoca le immagini in movimento erano una novità relativa, dato che gli antenati del cinema già mostravano dei rudimentali cartoni animati: l’espediente quindi di mostrare le immagini insieme al creatore serviva per sottolineare la differenza del nuovo mezzo e al tempo stesso mostrarne le potenzialità. Di più: sottolineare la presenza umana serviva all’epoca per distanziarsi dai vari kinetoscopi, cineografi, fenachistoscopi e lanterne magiche.

Quando appare un nuovo mezzo di comunicazione la novità tecnica porta con sé anche nuovi modi di pensare o di vedere le cose: la nascita dell’animazione si porta dietro anche, così, l’astrazione necessaria a immaginare la pagina bianca come luogo di creazione. Nei film citati, così come in Harold e la matita viola, la pagina è il luogo in cui prendono vita i disegni, e più che una pagina è uno schermo: la vita da un punto di vista visivo è anzitutto, come intuisce McCay, movimento. E se sulla tela o sulla carta il movimento è simbolico o simulato, sullo schermo questo movimento è realizzato.

Torniamo a Harold e più in generale al libro illustrato. Ho detto prima che “lo spazio dell’immaginario” trova nel libro illustrato forse la sua massima efficacia: è infatti uno spazio non solo rappresentato, ma ri-creato dal lettore; quando noi seguiamo Harold, lo vediamo “muoversi”, in un movimento che è però solo effetto della nostra collaborazione col testo. Siamo noi che immaginiamo Harold che si immagina dar vita a qualcosa… visivamente il racconto guadagna quella profondità che è propria di un altro testo visivo essenziale nella “poetica dello spazio bianco”, Drawing hands di M.C. Escher (1948).

Gli albi illustrati sono più potenti dei “libri affiancati da illustrazioni”, perché nella compresenza e nella compenetrazione dei due linguaggi noi ricreiamo quel mondo immaginario dentro di noi.

Nel caso specifico di Harold, questa creazione di immaginario è data da un racconto quasi-filmato: leggendo il libro ricreiamo ciò che sta “tra una pagina e l’altra” e riempiamo di significato i vuoti lasciati. È questa nostra azione che rende efficaci i libri: qui in particolare facciamo (automaticamente, inconsciamente) ciò che abbiamo imparato guardando il cinema; con altri libri facciamo magari altre cose, riempiendo diversamente i “vuoti” seminati in ogni buon libro illustrato.

Così, incidentalmente, verso la fine di questo percorso dalle gambe lunghe (e dalle calze lunghe), scopriamo cosa si impara dentro un libro come questo, fatto per essere letto e riletto e scoperto ogni giorno.

Si impara la storia, “il messaggio”, ma si impara anche a leggere in quel modo: e imparare un modo di leggere significa guadagnare un altro sguardo sulla realtà; o sullo spazio dell’immaginario, che della realtà fa parte, a qualsiasi età.

[…] il monopattino e la palla!) e istintivamente lo raccoglie. Come tanti anni fa fece il piccolo Harold con la sua matita viola, anche lei usa il colore come una bacchetta magica e comincia a dar vita a oggetti e luoghi […]