Sebbene su Libri Calzelunghe non siamo soliti occuparci strettamente di attualità, è a due titoli usciti nel 2017 che vorrei rivolgere la mia attenzione, sottolineandone il coraggio nell’affrontare un tema così forte: la malattia mentale nell’adolescenza.

Un tema che è un doppio tabù.

Com’è noto, le malattie mentali, oltre al carico di sofferenza che causano in sé al soggetto che ne soffre, portano la sgradevole dote dello stigma, fenomeno che prende il nome dal marchio che nell’antica Grecia distingueva i criminali e gli schiavi fuggitivi. Nonostante la diagnosi di malattia mentale raggiunga il 25% della popolazione mondiale e nonostante, quindi, sia altamente probabile che anche chi non ne soffra vi entri in contatto, in famiglia o al lavoro, ancora oggi si tende a nasconderla. Chi ne è colpito non ne parla come invece farebbe di altre malattie, come se si trattasse di qualcosa di cui vergognarsi.

La malattia mentale ci fa paura, ci terrorizza. È in gran parte una paura legata all’ignoranza, perché non sappiamo quanti progressi siano stati raggiunti nelle cure; è una paura condizionata, perché siamo indotti, anche dai media, ad associarla alla violenza e alla pericolosità sociale. Paura che, unita al fastidio che deriva spesso dall’idea che il malato sia in qualche modo responsabile del suo stato, perché debole e incapace di controllarsi, genera distacco, emarginazione, totale assenza di empatia.

Inoltre la malattia mentale si nutre della paura delle sue stesse vittime: entrambi i protagonisti dei romanzi di cui parlerò vivono con il terrore di impazzire, con l’ansia paralizzante che le proprie percezioni da una parte e i propri pensieri dall’altra si impadroniscano della mente, sottraendo loro libertà e vita.

Parlarne, parlarne apertamente, rivelando le connessioni con il proprio vissuto, in due romanzi per adolescenti, territorio in cui troppo spesso l’editoria ancora oggi è tentata dalla rimozione e dall’edulcorazione, suona come un incoraggiamento a non nascondersi, a chiedere aiuto senza vergogna.

Il primo dei due romanzi, seguendo l’ordine cronologico, è Il viaggio di Caden di Neal Shusterman. Pubblicato in Italia a gennaio 2017, nella collana Hot Spot della casa editrice Il Castoro, non nuova a scelte tematiche forti e coraggiose.

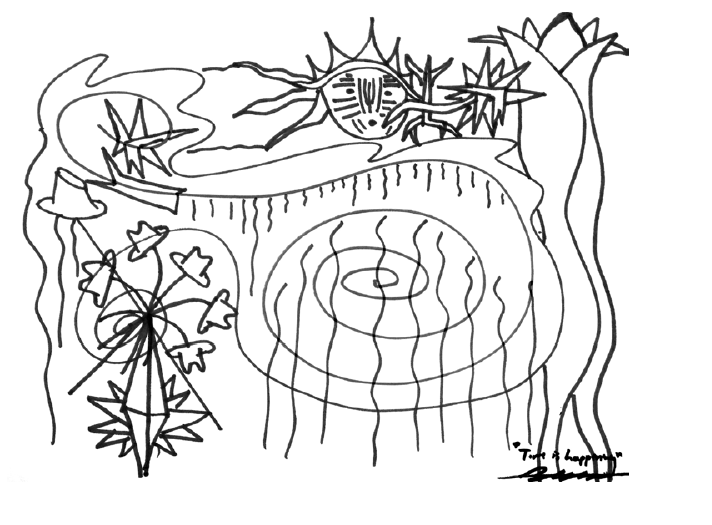

Caden Bosch, il quindicenne protagonista, altri non è che la trasfigurazione letteraria di Brendan, uno dei figli dello scrittore, autore delle illustrazioni che coadiuvano il testo nella rappresentazione drammatica di un viaggio verso l’abisso.

Il titolo originale del libro è Challenger Deep, il punto più profondo della Fossa delle Marianne. Racconta Shusterman che l’espressione lo affascinava, come ipotetico titolo, anche prima di accingersi a scrivere questo romanzo: l’aveva scoperta proprio con lo stesso Brendan, aiutandolo in una ricerca di geografia. Quando poi il figlio, in uno dei momenti più drammatici della sua esperienza con i deliri schizofrenici, gli disse: “Papà, mi sento come se fossi sul fondo dell’oceano, urlando a pieni polmoni, e nessuno potesse sentirmi”, ecco che è maturata l’idea di raccontare a tutti questa storia.

«Non ci è dato di sapere quanto è profondo», dice il capitano,

mentre il suo baffo sinistro si muove a scatti come la coda di

un ratto. «Se cadi nell’ignoto dell’abisso, conterai i giorni prima

di toccare il fondo.»

«Ma la fossa è stata misurata», m’arrischio a fargli notare.

«Qualcuno è già stato laggiù. Per quanto ne so io, è profonda

11,03 chilometri.»

«Per quanto ne sai… tu?», mi deride. «Sei solo un poppante,

rinsecchito e con la tremarella: il massimo che puoi sapere

è quanta umidità c’è nel tuo naso. […]«Laggiù è un viaggio senza fine», dice il capitano. «Non

credere a chi ti dice il contrario.»

Il romanzo mima narrativamente la schizofrenia, alternando capitoli più immediati – in cui si racconta l’esordio della malattia, il tentativo di resisterle, il ricovero in una clinica e il rapporto con gli altri pazienti – a capitoli più oscuri, il cui senso si rivela piano piano, in cui proviamo con Brendan l’esperienza dell’abisso. Un abisso da cui non tutti tornano: la clinica diviene una nave corsara con tanto di capitano, mozzo, e un pappagallo che lo incita all’ammutinamento.

L’esperienza di lettura di questo romanzo non è semplice, e anche io, nella mia pratica quotidiana, sto attento a consigliarlo a lettori particolarmente maturi, che possano reggerne la struttura. Il suo merito principale mi pare sia l’aver saputo conciliare una vicenda e una scrittura molto intense con l’assenza di qualsiasi tono patetico.

Differente da Il viaggio di Caden è Tartarughe all’infinito, nuovo, attesissimo, titolo di John Green a sei anni da Colpa delle stelle. La vicenda ha un plot definito, addirittura mystery: la sedicenne Aza Holmes – protagonista con tutto l’alfabeto, andata e ritorno, nel nome, e un cognome parlante – è convinta dall’amica Daisy a indagare sulla scomparsa di un miliardario, scappato nella notte per evitare l’arresto. Il miliardario è il padre di Davis, coetaneo di Aza: i due si erano frequentati in passato, prima di essere allontanati dalle loro vite totalmente differenti.

Ma il lettore non si inganni: il libro parla d’altro, e la trama debole, che qualcuno ha individuato come elemento di fragilità del romanzo, può essere invece letta come sfondo necessariamente sfuocato per mettere a fuoco il centro della narrazione: la mente di Aza.

John Green ha confessato più volte di aver sofferto di una sorta di blocco dopo il successo planetario del romanzo precedente, e di aver cestinato innumerevoli inizi di romanzo. Blocco che è stato superato, evidentemente, con una scelta ben precisa: quella di mettersi a nudo. Il disturbo ossessivo-compulsivo di Aza è il suo, è il disturbo contro il quale Green racconta di lottare sin dall’adolescenza.

Così ho provato a farlo, ma la spirale di pensiero ha continuato a stringersi. Ho sentito il dottor Singh dire che non dovevo prendere il telefono, che non dovevo continuare a cercare le stesse domande, ma l’ho preso lo stesso, e ho riletto l’articolo su Wikipedia dedicato ai microbioti umani. Il problema di una spirale è che se la segui all’interno non finisce mai. Continua a stringersi, all’infinito.

Aza Holmes soffre di disturbo ossessivo-compulsivo, un disturbo che normalmente si associa a comportamenti ripetitivi. Infatti Aza ha una ferita nella mano, autoinflitta, che disinfetta, riapre e ri-disinfetta continuamente. Ma il suo nemico più duro sono i pensieri ripetitivi e intrusivi che non le danno tregua. È ossessionata dall’ecosistema dei batteri che vivono fuori e dentro di lei. Non riesce a smettere di pensare al Clostridium difficile, al rumore del suo stomaco, al sudore, e tentata di continuo di ingerire un disinfettante per le mani, talvolta lo fa.

Certo, esiste anche una parte razionale di Aza, ed è quella a cui dobbiamo guardare: quella che prende regolarmente le medicine, quella che vede un terapeuta. Ma la guerra civile scoppiata all’interno del suo cervello è lunga e sanguinosa.

Il lettore trascorre gran parte del tempo di lettura insieme ai pensieri di Aza, in un vortice sempre più soffocante. In quei frangenti non possiamo contare neppure sul consueto stile umoristico di Green, che pure talvolta affiora nel libro. Sembra proprio che l’autore chiami tutti a raccolta: se Aza non ha tregua, se lui non ha avuto tregua in momenti simili, allora non dobbiamo averla neppure noi. E noi soffriamo, nel senso etimologico del termine: proviamo empatia.

O almeno così è stato per me.